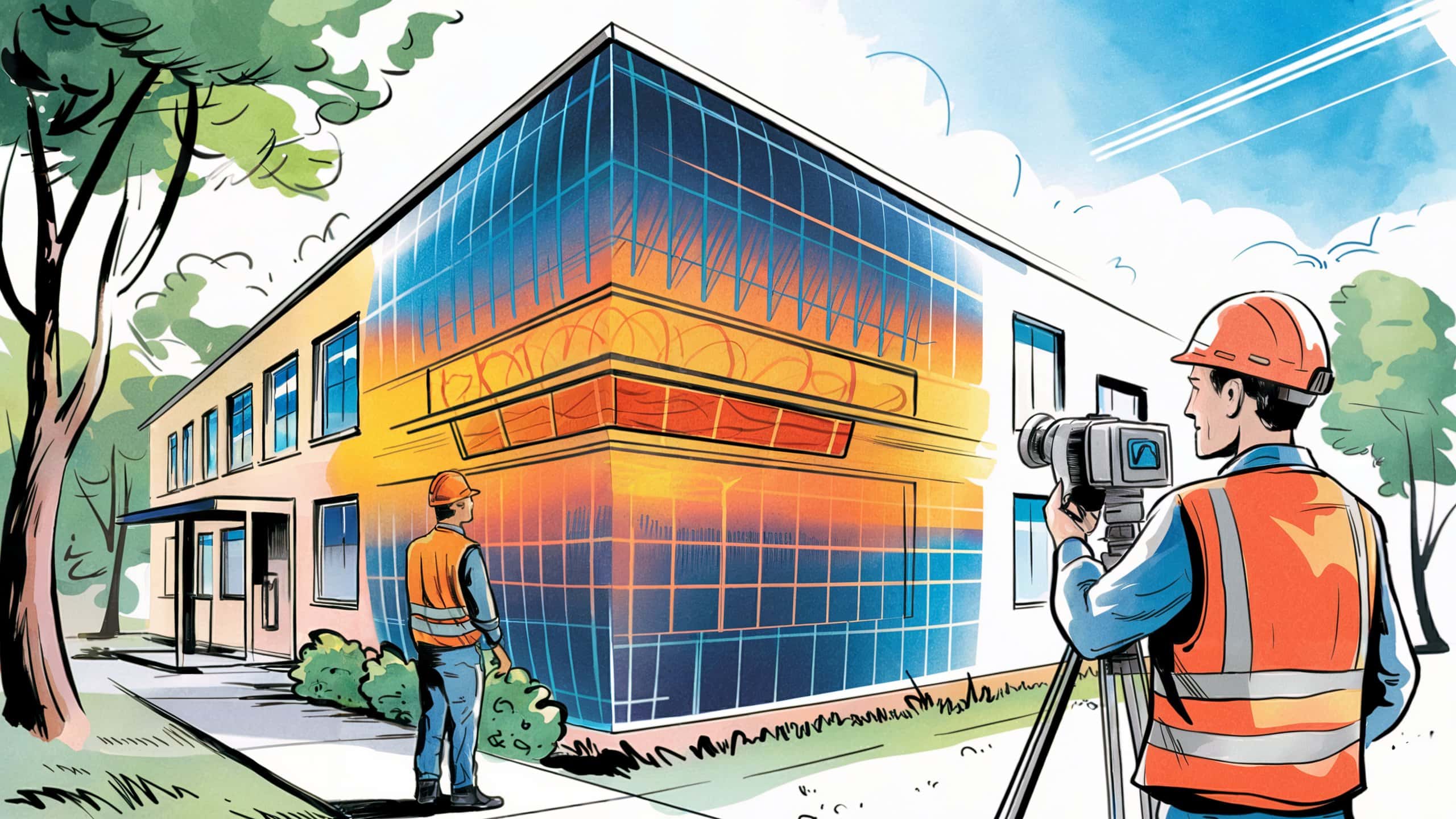

Thermografieaufnahmen: Wärmebrücken am Gebäude erkennen

Die Thermografie ist eine leistungsfähige Methode zur Erkennung von Wärmebrücken und Energieverlusten an Gebäuden. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera werden Infrarotstrahlungen erfasst und in farbige Wärmebilder umgewandelt, die Temperaturunterschiede auf Oberflächen sichtbar machen.

Die physikalische Grundlage dieser Technik beruht auf der Tatsache, dass jeder Körper mit einer Temperatur über dem absoluten Nullpunkt Wärmestrahlung aussendet, deren Intensität vom Emissionsgrad des Materials abhängt. Mithilfe moderner Infrarotkameras können Sie so verborgene Wärmelecks aufspüren, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind – ein wichtiger Schritt zur Steigerung der Energieeffizienz Ihres Hauses.

Das Wichtigste auf einen Blick

- Thermografie ist ein bildgebendes Verfahren zur Darstellung von Oberflächentemperaturen durch Messung der Infrarotstrahlung im elektromagnetischen Spektrum.

- Wärmebildkameras wandeln die unsichtbare Infrarotstrahlung in elektrische Signale um und erzeugen farbige Temperaturbilder, wobei moderne Systeme im Wellenlängenbereich von 8-14 µm arbeiten.

- Die Anwendungsbereiche umfassen Gebäudethermografie zur Energieanalyse, industrielle Inspektion von Maschinen und elektrischen Anlagen sowie medizinische Diagnostik.

- Die Messgenauigkeit wird stark vom Emissionsgrad (ε) der Materialoberfläche beeinflusst, der je nach Material variiert (z.B. poliertes Aluminium: 0,05-0,07; menschliche Haut: 0,97-0,99).

- Es wird zwischen passiver Thermografie (nutzt natürliche Temperaturunterschiede) und aktiver Thermografie (mit externer Energiequelle wie Laser oder Blitzlicht) unterschieden.

Was ist Thermografie?

Thermografie ist ein bildgebendes Verfahren zur Anzeige der Oberflächentemperatur eines Körpers. Mit ihr machen wir das unsichtbare sichtbar! Als ich vor 15 Jahren meine erste Wärmebildkamera in der Hand hielt, war ich fasziniert von der Möglichkeit, plötzlich Temperaturunterschiede zu sehen, die dem bloßen Auge verborgen bleiben.

Bei diesem Verfahren nutzen wir die Tatsache, dass jeder Körper mit einer Temperatur oberhalb des absoluten Nullpunktes Wärmestrahlung aussendet. Diese Infrarotstrahlung wird von speziellen Kameras erfasst und in ein Bild umgewandelt, das die Temperaturverteilung an der Oberfläche des Objekts zeigt.

Die Darstellung erfolgt typischerweise in Falschfarben – kalt erscheint meist blau, warm rot. Dadurch lassen sich Wärmebrücken, Leckagen und andere thermische Auffälligkeiten sofort erkennen. Besonders im Bauwesen ist die Gebäudethermografie ein wichtiges Werkzeug zur energetischen Analyse von Gebäudehüllen geworden.

Physikalische Grundlagen der Thermografie

Die Thermografie basiert auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Wärmestrahlung. Diese Prinzipien zu verstehen hilft, die Möglichkeiten und Grenzen dieser Technologie richtig einzuschätzen.

Jedes Objekt mit einer Temperatur über dem absoluten Nullpunkt (-273,15 °C) sendet elektromagnetische Strahlung aus. Die Intensität und spektrale Verteilung dieser Strahlung hängt direkt von der Temperatur ab – wärmere Objekte strahlen mehr Energie ab als kältere. Genial einfach, oder?

Messung von Oberflächentemperaturen

Bei der berührungslosen Temperaturmessung erfasst die Wärmebildkamera ausschließlich die von der Oberfläche ausgesandte Infrarotstrahlung. Was viele nicht wissen: Die Kamera misst nicht direkt die Temperatur, sondern die Strahlungsintensität, die dann in Temperaturwerte umgerechnet wird.

Der große Vorteil gegenüber konventionellen Methoden liegt in der flächendeckenden Messung. Während ein Thermometer nur punktuell misst, erfasst die Thermografie ganze Bereiche auf einmal. In meiner Praxis habe ich schon oft erlebt, wie überrascht Hausbesitzer waren, wenn sie zum ersten Mal die tatsächliche Temperaturverteilung an ihrer Fassade sahen.

Die Genauigkeit der gemessenen Oberflächentemperatur hängt dabei stark vom Emissionsgrad des Materials ab. Je nach Oberfläche können Temperaturdifferenzen von weniger als 0,1 °C sichtbar gemacht werden – vorausgesetzt, die Kamera ist richtig kalibriert und die Umgebungsbedingungen stimmen.

Infrarotstrahlung und elektromagnetisches Spektrum

Infrarotstrahlung bildet einen Teil des elektromagnetischen Spektrums und liegt zwischen dem sichtbaren Licht und den Mikrowellen. Die für die Thermografie relevanten Wellenlängen liegen typischerweise zwischen 8 und 14 µm – ein Bereich, in dem die atmosphärische Absorption minimal ist.

Dieses sogenannte “atmosphärische Fenster” erlaubt es uns, thermografische Messungen auch über größere Entfernungen durchzuführen. In diesem Spektralbereich wird die Strahlung weniger durch die Erdatmosphäre gedämpft.

Das Wiensches Verschiebungsgesetz beschreibt dabei den Zusammenhang zwischen Temperatur und der Wellenlänge der maximalen Strahlungsintensität. Für Temperaturen im Bereich von -20 °C bis +30 °C – also typische Temperaturen bei der Bauthermografie – liegt das Maximum der abgestrahlten Intensität im mittleren Infrarotbereich, deutlich außerhalb des sichtbaren Spektrums.

Funktionsweise von Wärmebildkameras

Wärmebildkameras sind faszinierende Geräte. Anders als normale elektronische Kameras für sichtbares Licht erfassen sie die unsichtbare Infrarotstrahlung und wandeln diese in elektrische Signale um. Aber wie funktioniert das genau?

Aufbau und Prinzip einer Thermografiekamera

Eine Thermografiekamera besteht aus mehreren Hauptkomponenten: Optik, Detektor, Elektronik und Display. Das Herzstück ist der Infrarotsensor, der die einfallende Wärmestrahlung registriert.

Die Optik sammelt zunächst die Infrarotstrahlung vom Messobjekt. Spezielle Linsen aus Germanium oder Zinkselenid sind hier nötig, da Glas für Infrarotstrahlung weitgehend undurchlässig ist. Is ne ziemliche Spezialanfertigung, die sich auch im Preis bemerkbar macht!

Der Sensor wandelt dann die auftreffende Strahlung in elektrische Signale um. Dabei kommen zwei Haupttypen zum Einsatz:

| Detektortyp | Funktionsprinzip | Vorteile/Nachteile |

|---|---|---|

| Mikrobolometer | Widerstandsänderung durch Erwärmung | Ungekühlt, kostengünstig, geringere Empfindlichkeit |

| Quantendetektoren | Direkte Umwandlung von Photonen in elektrische Signale | Höchste Empfindlichkeit, benötigt Kühlung, teuer |

Moderne Kameras für den Baubereich nutzen meist Mikrobolometer, die ohne aufwendige Kühlung auskommen und trotzdem eine NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) von etwa 40-50 mK erreichen. Damit lassen sich Temperaturunterschiede von 0,05 °C erkennen – mehr als ausreichend für die meisten Anwendungen.

Erzeugung thermografischer Wärmebilder

Die vom Sensor gelieferten elektrischen Signale werden durch eingebaute Computer in ein Bild in Falschfarben umgewandelt. Diese Darstellung ermöglicht es dem menschlichen Auge, die verschiedenen Temperaturen einfach zu unterscheiden.

Bei der Bildverarbeitung spielen verschiedene Algorithmen eine wichtige Rolle, um Kontrast, Rauschunterdrückung und Bildklarheit zu optimieren. Die Software der Kamera berücksichtigt dabei auch Faktoren wie den eingestellten Emissionsgrad und Umgebungseinflüsse.

Gute Thermografiekameras bieten verschiedene Farbpaletten. Je nach Anwendung kann man zwischen Regenbogen-Farbskalen oder Graustufen wählen. Für die Gebäudethermografie hab ich die besten Erfahrungen mit der Eisen-Palette gemacht – sie bietet einen guten Kompromiss zwischen Kontrastdarstellung und intuitiver Verständlichkeit.

Ein typisches Wärmebild zeigt nicht nur absolute Temperaturwerte, sondern macht vor allem die relativen Unterschiede sichtbar. Bei der Inspektion von Gebäudehüllen sind es gerade diese Unterschiede, die auf Wärmebrücken oder Dämmungsmängel hindeuten.

Anwendungsbereiche der Thermografie

Die Einsatzgebiete der Thermografie sind erstaunlich vielfältig. Vom Aufspüren von Baumängeln bis zur medizinischen Diagnostik – überall, wo Temperaturunterschiede Informationen liefern können, kommt dieses Verfahren zum Einsatz.

Gebäudethermografie zur energetischen Analyse

Bei der Bauthermografie stehen energetische Aspekte im Vordergrund. Durch die berührungslose Temperaturmessung werden Schwachstellen in der Gebäudehülle identifiziert.

Typische Anwendungen sind:

- Lokalisierung von Wärmebrücken und Wärmeverlusten

- Aufspüren von Leckagen in Dächern oder Fassaden

- Überprüfung der Qualität von Gebäudehüllen nach Sanierungsmaßnahmen

- Erkennung von Feuchtigkeitsschäden unterhalb der Oberfläche

Besonders spannend wird’s bei der Thermografie am Haus im Winter, wenn die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen groß ist. Dann zeigen sich Wärmeverluste besonders deutlich. Man kann die Aufnahmen von innen oder außen machen – beide haben ihre Vorteile. Bei der Innen-Thermografie lassen sich Luftundichtigkeiten oft besser lokalisieren, während die Außenaufnahme einen guten Überblick über die gesamte Fassade gibt.

Ich erinnere mich an einen Fall, wo wir in einem Neubau eine komplett fehlende Dämmung in der Außenwand entdeckt haben – obwohl laut Plan alles perfekt sein sollte. Ohne Thermografie wäre dieser Mangel vermutlich nie aufgefallen!

Industrie und technische Anwendungen

In der Industrie ist die Thermografie ein unverzichtbares Werkzeug zur vorbeugenden Instandhaltung. Elektrische Anlagen, mechanische Komponenten und Produktionsprozesse können überwacht werden, ohne den Betrieb zu unterbrechen.

Bei elektrischen Anlagen helfen Wärmebilder, überhitzte Komponenten zu erkennen, bevor es zum Defekt kommt. Eine ungewöhnlich warme Sicherung oder Anschlussklemme kann auf einen bevorstehenden Ausfall hindeuten.

Auch bei mechanischen Systemen liefert die Thermografie wertvolle Hinweise: Überhitzte Lager, Reibungswärme oder ungleichmäßige Temperaturverteilungen zeigen mögliche Probleme an. Durch die regelmäßige thermografische Inspektion können teure Ausfälle vermieden werden.

In der Qualitätssicherung wird die aktive Thermografie eingesetzt, um Materialfehler wie Lufteinschlüsse oder Delaminationen in Verbundwerkstoffen aufzuspüren. Dabei wird das Bauteil kurzzeitig erwärmt, und der zeitliche Verlauf der Abkühlung gibt Aufschluss über verborgene Defekte.

Medizinische Thermografie

In der Medizin findet die Infrarot-Thermografie zunehmend Anwendung, besonders in der Früherkennung und Diagnostik. Da verschiedene Krankheitsprozesse mit lokalen Temperaturveränderungen einhergehen, kann die thermische Bildgebung wertvolle Hinweise liefern.

Zu den medizinischen Anwendungsgebieten gehören:

- Erkennung von Entzündungsherden

- Durchblutungsstörungen

- Unterstützung bei der Brustkrebsfrüherkennung

- Diagnose von Muskel- und Gelenkproblemen

Besonders interessant: Die Thermografie ist völlig schmerzfrei und ohne Strahlenbelastung. Das macht sie zu einer idealen Ergänzung zu anderen bildgebenden Verfahren wie Röntgen oder MRT.

Allerdings muss man fairerweise sagen, dass die medizinische Thermografie nach wie vor umstritten ist und von der klassischen Schulmedizin oft kritisch gesehen wird. Sie sollte daher immer nur als ergänzendes Diagnoseverfahren eingesetzt werden.

Verfahrensvarianten der Thermografie

Je nach Anwendung und untersuchtem Objekt kommen verschiedene thermografische Verfahren zum Einsatz. Die Wahl der richtigen Methode ist entscheidend für aussagekräftige Ergebnisse.

Passive und aktive Thermografie

Bei der passiven Thermografie werden bestehende Temperaturunterschiede ohne externe Anregung gemessen. Das ist das klassische Verfahren, wie es bei der Gebäudethermografie oder Inspektion elektrischer Anlagen zum Einsatz kommt.

Die aktive Thermografie dagegen nutzt eine gezielte energetische Anregung des Messobjekts. Durch Erwärmung oder Abkühlung werden thermische Kontraste erzeugt, die Rückschlüsse auf Strukturen unterhalb der Oberfläche ermöglichen.

Bei der Inspektion von Solarmodulen beispielsweise kann die Sonneneinstrahlung als natürliche Anregungsquelle dienen. Defekte Zellen heizen sich anders auf als intakte und sind im Wärmebild leicht zu identifizieren.

Die passive Methode ist einfacher anzuwenden, liefert aber weniger tiefgehende Informationen. Die aktive Thermografie erfordert mehr Aufwand, ermöglicht dafür aber auch die Erkennung von Fehlern, die tiefer im Material liegen.

Induktive und optische Anregung

Bei der aktiven Thermografie gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Messobjekt zu stimulieren:

- Die optische Anregung erfolgt durch Lichtquellen wie Halogenstrahler, Blitzlampen oder Laser. Diese Methode ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für viele Materialien.

- Bei der induktiven Anregung werden mittels Wirbelströmen elektrisch leitfähige Materialien erwärmt. Dies ist besonders nützlich zur Detektion von Oberflächenrissen in metallischen Bauteilen.

Eine Spezialform ist die Lock-In-Thermografie, bei der mit periodischer Anregung gearbeitet wird. Durch die Analyse der Phasenverschiebung zwischen Anregung und Wärmeantwort können selbst kleinste Defekte nachgewiesen werden.

In meiner Arbeit mit Verbundwerkstoffen hab ich besonders gute Erfahrungen mit der Puls-Phasen-Thermografie gemacht. Hier wird das Untersuchungsobjekt mit einem kurzen Energiepuls angeregt und dann der zeitliche Verlauf der Abkühlung analysiert. Unglaublich, was man da alles unterhalb der Oberfläche erkennen kann!

Einflussfaktoren und Messfehler

Bei aller Begeisterung für die Thermografie: Es gibt zahlreiche Faktoren, die die Messergebnisse beeinflussen können. Ohne Berücksichtigung dieser Einflüsse können gravierende Fehlinterpretationen entstehen.

Emissionsgrad und Materialeinflüsse

Der Emissionsgrad ist wohl der wichtigste Parameter bei der Thermografie. Er beschreibt, wie gut eine Oberfläche im Vergleich zum idealen schwarzen Strahler Wärmestrahlung abgibt.

Jedes Material hat einen spezifischen Emissionsgrad zwischen 0 und 1. Stark reflektierende Materialien wie poliertes Aluminium haben einen sehr niedrigen Wert (0,05), während matte, nichtmetallische Oberflächen wie Putz oder menschliche Haut hohe Werte um 0,95 aufweisen.

Typische Emissionsgrade verschiedener Materialien

| Material | Emissionsgrad ε |

|---|---|

| Putz, Beton | 0,90 – 0,95 |

| Holz (unbehandelt) | 0,80 – 0,90 |

| Glas | 0,85 – 0,95 |

| Polierte Metalle | 0,05 – 0,20 |

| Oxidierte Metalle | 0,60 – 0,80 |

Ein falsch eingestellter Emissionsgrad führt zu massiven Messfehlern. Wenn ich bei einer glänzenden Metallzargen den Standardwert von 0,95 belasse, zeigt die Kamera viel zu niedrige Temperaturen an – manchmal bis zu 20 °C unter dem tatsächlichen Wert!

Besondere Vorsicht ist bei Materialwechseln geboten. An einer Fassade mit unterschiedlichen Oberflächen (Putz, Metall, Glas) können selbst bei einheitlicher Temperatur verschiedene Werte gemessen werden. Das ist kein Messfehler, sondern physikalisch bedingt und muss bei der Interpretation berücksichtigt werden.

Umgebungsbedingungen und Messfehler

Neben dem Emissionsgrad beeinflussen zahlreiche weitere Faktoren die Genauigkeit thermografischer Messungen:

- Reflexionen: Glatte Oberflächen können Wärmestrahlung aus der Umgebung reflektieren und so das Messergebnis verfälschen. Manchmal sieht man auf Thermografieaufnahmen sogar das Spiegelbild der Kamera oder des Thermografen!

- Wetterbedingungen: Bei der Außenthermografie spielen Wind, Niederschlag und Sonneneinstrahlung eine große Rolle. Idealerweise sollten Messungen bei bewölktem Himmel, geringer Windgeschwindigkeit und ohne vorherige direkte Sonneneinstrahlung durchgeführt werden.

- Temperaturdifferenz: Für aussagekräftige Ergebnisse sollte die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen mindestens 15 °C betragen. Im Sommer ist eine sinnvolle Gebäudethermografie daher oft nicht möglich.

- Blickwinkel: Bei sehr flachen Betrachtungswinkeln kann der effektive Emissionsgrad sinken, was zu Messfehlern führt.

Ein weiteres Problem ist die Interpretation von Temperaturdifferenzen. Nicht jeder gemessene Unterschied ist tatsächlich eine Schwachstelle! Konstruktive Wärmebrücken sind in vielen Bauweisen unvermeidlich und müssen von echten Baufehlern unterschieden werden.

Tipps für akkurate thermografische Messungen

Um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen, bedarf es einer sorgfältigen Planung und Durchführung der thermografischen Messung. Hier sind einige Praxistipps aus meiner langjährigen Erfahrung.

Vorbereitung und Durchführung

Eine gute Thermografie beginnt mit der richtigen Vorbereitung. Folgende Punkte sollten beachtet werden:

- Zeitpunkt wählen: Ideale Bedingungen für Außenaufnahmen sind frühe Morgenstunden vor Sonnenaufgang oder bewölkte Tage im Winter. Bei Innenaufnahmen sollte die Heizung mindestens 24 Stunden vorher gleichmäßig in Betrieb sein.

- Kamera akklimatisieren: Die Thermografiekamera sollte sich an die Umgebungstemperatur anpassen können, bevor mit den Messungen begonnen wird. Das dauert je nach Temperaturunterschied 15-30 Minuten.

- Objektvorbereitung: Möbel sollten von Außenwänden abgerückt werden (bei Innenaufnahmen), und Vorhänge entfernt oder zur Seite geschoben werden.

- Dokumentation vorbereiten: Neben den Wärmebildern sollten immer auch normale Fotos der untersuchten Bereiche angefertigt werden. Dies erleichtert später die Zuordnung.

Bei der Durchführung selbst ist auf einen angemessenen Abstand zum Objekt zu achten. Zu große Entfernungen verringern die räumliche Auflösung, während zu geringe Abstände dazu führen können, dass wichtige Bereiche nicht erfasst werden.

Ich kalibiere die Kamera zwischendurch immer mal wieder neu – vor allem, wenn ich zwischen sehr warmen und kalten Bereichen wechsle. Die meisten modernen Geräte bieten eine automatische Kalibrierung, aber manchmal ist eine manuelle Anpassung sinnvoller.

Vermeidung häufiger Messfehler

Selbst erfahrene Thermografen tappen gelegentlich in Fallen. Diese Tipps helfen, typische Fehlerquellen zu vermeiden:

- Reflexionen erkennen: Um Reflexionen zu identifizieren, kann man seine Position leicht verändern. Während echte Temperaturanomalien ortsfest bleiben, bewegen sich Reflexionen mit dem Betrachter.

- Emissionsgrad richtig einstellen: Bei unbekannten Materialien kann man mit Referenzmaterialien arbeiten oder eine Vergleichsmessung mit einem Kontaktthermometer durchführen.

- Winkelfehler minimieren: Messungen sollten möglichst senkrecht zur Oberfläche erfolgen. Bei Aufnahmen in flachem Winkel muss der veränderte effektive Emissionsgrad berücksichtigt werden.

- Räumliche Auflösung beachten: Die Kamera muss nahe genug am Objekt sein, damit relevante Details erkennbar sind. Als Faustregel gilt: Die kleinste zu erkennende Anomalie sollte mindestens 3-5 Pixel im Bild umfassen.

Ein häufiger Anfängerfehler ist auch die Fehlinterpretation von normalen konstruktiven Wärmebrücken als Baumängel. Nicht jede thermische Auffälligkeit ist ein Problem! Die Unterscheidung erfordert Erfahrung und bautechnisches Wissen.

Besonders tückisch sind verdeckte Installationen: Eine warme Stelle an der Wand kann ein Heizkörper sein – oder eine undichte Wasserleitung. Hier hilft oft nur der Vergleich mit Bauplänen oder zusätzliche Untersuchungen.

Normen und Standards in der Thermografie

Für die professionelle Anwendung der Thermografie existieren verschiedene Normen und Richtlinien. Diese stellen sicher, dass die Messungen nach einheitlichen Kriterien durchgeführt und bewertet werden.

Wichtige Richtlinien und Zertifizierungen

Die Qualität thermografischer Untersuchungen wird maßgeblich durch die Einhaltung anerkannter Standards bestimmt. Zu den wichtigsten gehören:

- DIN EN ISO 9712: Diese internationale Norm regelt die Qualifikation und Zertifizierung von Personal in der zerstörungsfreien Prüfung, einschließlich der Thermografie.

- DIN EN 13187: Spezifiziert das Verfahren zur qualitativen Erkennung von thermischen Unregelmäßigkeiten in Gebäudehüllen mittels Infrarot-Thermografie.

- VdS 2227: Eine Richtlinie für die thermografische Untersuchung elektrischer Anlagen, herausgegeben vom Verband der Schadenversicherer.

- ISO 6781-3: Beschreibt die Qualifikation von Thermografen für den Baubereich.

Die fachgerechte Durchführung thermografischer Untersuchungen erfordert eine entsprechende Ausbildung. In Deutschland werden verschiedene Zertifizierungsstufen angeboten, von Level 1 (Assistent) bis Level 3 (Experte).

Als ich meine Ausbildung zum zertifizierten Thermografen machte, war ich überrascht, wie umfangreich das Wissen sein muss. Neben den physikalischen Grundlagen und der Kameratechnik sind auch fundierte Kenntnisse in Bau- oder Elektrotechnik (je nach Anwendungsgebiet) erforderlich.

Für Gebäudeuntersuchungen wird oft eine Zertifizierung nach den Richtlinien des Bundesverbands für Angewandte Thermografie (VATh) oder nach ISO 6781-3 verlangt. Bei der Inspektion elektrischer Anlagen ist eine elektrotechnische Grundausbildung und zusätzliches thermografisches Fachwissen nach VdS oder ähnlichen Standards Voraussetzung.

Alternativen zur Thermografie

Obwohl die Thermografie ein mächtiges Werkzeug für die Gebäudediagnostik ist, gibt es Situationen, in denen andere Verfahren besser geeignet oder als Ergänzung sinnvoll sind.

Blower-Door-Test und andere Methoden

Der Blower-Door-Test ist eine perfekte Ergänzung zur Thermografie bei der Untersuchung von Gebäuden. Während die Thermografie Temperaturunterschiede visualisiert, misst der Blower-Door-Test die tatsächliche Luftdichtheit eines Gebäudes.

Bei diesem Verfahren wird ein Ventilator in eine Außentür eingebaut und ein definierter Unter- oder Überdruck erzeugt. Durch die Messung des notwendigen Luftvolumenstroms kann die Luftdichtheit quantifiziert werden.

Die Kombination beider Methoden ist besonders effektiv: Während der Blower-Door-Messung bei Unterdruck kann mit der Wärmebildkamera gezielt nach Luftleckagen gesucht werden, da einströmende kalte Außenluft im Winter deutliche Temperaturanomalien verursacht.

Weitere alternative oder ergänzende Messverfahren sind:

- Feuchtemessung: Mit kapazitiven oder Widerstandsmessgeräten kann der Feuchtegehalt in Bauteilen bestimmt werden.

- U-Wert-Messung: Direkte Messung der Wärmedurchgangskoeffizienten mit speziellen Sensoren.

- Endoskopie: Untersuchung von Hohlräumen in der Konstruktion durch kleine Öffnungen.

- Ultraschallmessung: Kann zur Ortung von Luftleckagen eingesetzt werden, indem Ultraschallsender im Gebäude platziert werden.

Ich erinnere mich an ein Projekt, bei dem die Thermografie allein keine eindeutigen Ergebnisse lieferte. Erst die Kombination mit dem Blower-Door-Test und gezielten Feuchtemesstechnik gab Aufschluss über die tatsächliche Ursache der Schäden – eine undichte Dampfbremse, die zu Kondensation in der Dämmebene führte.

Kosten und Wirtschaftlichkeit der Thermografie

Viele Bauherren und Immobilienbesitzer stellen sich die Frage: Lohnt sich die Investition in eine thermografische Untersuchung? Die Antwort hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Thermografie am Haus: Kosten und Nutzen

Die Kosten für eine professionelle Thermografie am Haus variieren je nach Umfang und Detaillierungsgrad der Untersuchung. Für ein Einfamilienhaus muss man mit folgenden Preisen rechnen:

| Leistungsumfang | Typische Kosten (€) |

|---|---|

| Einfache Außenaufnahmen | 250 – 400 |

| Außen- und Innenaufnahmen | 400 – 700 |

| Umfassende Thermografie mit ausführlichem Bericht | 700 – 1.200 |

| Kombination mit Blower-Door-Test | 900 – 1.500 |

Diesen Kosten steht ein potenziell hoher Nutzen gegenüber. Das Aufspüren von energetischen Schwachstellen kann erhebliche Einsparungen bei den Heizkosten ermöglichen. Erfahrungsgemäß lassen sich durch gezielte Maßnahmen nach einer Thermografie Energieeinsparungen von 10-25% realisieren.

Ein weiterer wirtschaftlicher Vorteil: Bei Neubauten können versteckte Baumängel frühzeitig erkannt werden, solange Gewährleistungsansprüche bestehen. Das spart später teure Sanierungskosten.

Was viele nicht wissen: Für thermografische Untersuchungen gibt es mancherorts Fördermittel, beispielsweise von der KfW oder regionalen Energieagenturen. Es lohnt sich, vor der Beauftragung nach solchen Zuschüssen zu fragen.

Aus meiner Erfahrung kann ich sagen: Die Investition in eine thermografische Untersuchung amortisiert sich oft schon innerhalb weniger Jahre – vorausgesetzt, die identifizierten Schwachstellen werden auch tatsächlich behoben!

Energetische Sanierung nach der Thermografie

Die Thermografie ist nur der erste Schritt. Der eigentliche Wert liegt in den Maßnahmen, die aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse ergriffen werden.

Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten

Nach einer thermografischen Untersuchung zeigt sich häufig ein differenziertes Bild mit verschiedenen Schwachstellen unterschiedlicher Priorität. Die sinnvolle Reihenfolge von Sanierungsmaßnahmen richtet sich nach Kosten-Nutzen-Verhältnis und technischer Notwendigkeit.

Typische Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten sind:

- Abdichtung von Fugen und Anschlüssen: Oft die kostengünstigste Maßnahme mit sofortiger Wirkung. Undichte Fensteranschlüsse, Rollladenkästen oder Durchdringungen der Gebäudehülle können mit geringem Aufwand abgedichtet werden.

- Dämmung der obersten Geschossdecke: Eine der wirtschaftlichsten Maßnahmen mit kurzer Amortisationszeit, da Wärme nach oben steigt und im Winter hohe Verluste über ungedämmte Dachflächen entstehen.

- Austausch veralteter Fenster: Alte Fenster sind oft die größten Energieverlierer. Moderne Dreifachverglasung reduziert die Wärmeverluste drastisch und verbessert zusätzlich den Wohnkomfort.

- Fassadendämmung: Die komplette Dämmung der Außenwände ist aufwendiger, bringt aber große Einsparungen und wertet die Immobilie deutlich auf.

- Optimierung der Heizungsanlage: Hydraulischer Abgleich, Pumpentausch oder bessere Regelungstechnik können die Effizienz der bestehenden Heizung verbessern.

Bei der Planung von Sanierungsmaßnahmen sollte immer der gesamte Gebäudekontext betrachtet werden. Manchmal kann eine einzelne Maßnahme andere Probleme verursachen – etwa wenn durch verbesserte Dichtheit die natürliche Lüftung reduziert wird und dadurch Feuchtigkeit im Gebäude verbleibt.

Ich erinnere mich an ein Sanierungsprojekt, bei dem die Thermografie massive Wärmebrücken an den Fensterbrüstungen zeigte. Statt einer kompletten Fassadendämmung empfahl ich, gezielt nur diese Bereiche zu dämmen. Diese fokussierte Maßnahme kostete nur ein Zehntel einer Komplettdämmung, brachte aber bereits 40% der möglichen Energieeinsparung!

Häufig gestellte Fragen zur Thermografie

Im Gespräch mit Hausbesitzern und Bauherren tauchen immer wieder ähnliche Fragen auf. Hier sind Antworten auf die häufigsten:

Wann ist Thermografie sinnvoll?

Thermografie ist besonders sinnvoll:

- Bei Neubau oder nach Sanierung: Als Qualitätskontrolle, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt wurden und keine Wärmebrücken vorhanden sind.

- Vor geplanten Sanierungsmaßnahmen: Um Schwachstellen gezielt zu identifizieren und die Sanierung effizient zu planen.

- Bei unerklärlich hohen Heizkosten: Zur Untersuchung, wo möglicherweise übermäßige Wärmeverluste auftreten.

- Bei Feuchteproblemen oder Schimmelbildung: Zur Lokalisierung von Wärmebrücken, die Kondensation und in der Folge Schimmelbildung begünstigen.

- Bei Verdacht auf verdeckte Baumängel: Um ohne destruktive Eingriffe Hinweise auf versteckte Probleme zu erhalten.

Der beste Zeitpunkt für thermografische Untersuchungen ist die Heizperiode, idealerweise bei kaltem, bewölktem Wetter ohne Niederschlag und Wind. Die Temperaturdifferenz zwischen innen und außen sollte mindestens 15 °C betragen, besser 20 °C oder mehr.

Bei Neubauten sollte die Thermografie erst durchgeführt werden, wenn das Gebäude bereits beheizt wird, aber bevor die Gewährleistungsfrist abläuft – so können eventuell vorhandene Mängel noch reklamiert werden.

Wie funktioniert eine Wärmebildkamera?

Eine Wärmebildkamera wandelt die für das menschliche Auge unsichtbare Infrarotstrahlung in elektrische Signale um, die dann als Falschfarbenbild dargestellt werden. Im Gegensatz zu normalen Kameras für sichtbares Licht benötigt sie keine externe Lichtquelle, da sie die vom Objekt selbst ausgesandte Wärmestrahlung erfasst.

Das Herzstück der Kamera ist ein spezieller Infrarotsensor, der auf Wärmestrahlung reagiert. Moderne Geräte verwenden meist sogenannte Mikrobolometer-Arrays – Tausende winziger Temperatursensoren, die gemeinsam ein Wärmebild erzeugen.

Die Kamera misst die Intensität der Infrarotstrahlung und rechnet diese unter Berücksichtigung des eingestellten Emissionsgrades in Temperaturwerte um. Diese werden dann farbig kodiert dargestellt: Typischerweise erscheinen wärmere Bereiche rot oder weiß, kältere blau oder schwarz.

Professionelle Wärmebildkameras für den Baubereich haben eine thermische Auflösung von 0,05-0,1 °C, können also sehr kleine Temperaturunterschiede darstellen. Die räumliche Auflösung liegt typischerweise zwischen 160×120 und 640×480 Pixeln – deutlich geringer als bei normalen Digitalkameras, aber ausreichend für die meisten Anwendungen.

Ein wichtiger Punkt: Wärmebildkameras messen nur die Oberflächentemperatur, können also nicht “durch Wände sehen”. Sie zeigen jedoch indirekt Hinweise auf das, was unter der Oberfläche liegt, da sich innere Strukturen oft in der Oberflächentemperatur abzeichnen.

Weiterführende Ressourcen zur Thermografie

Wer tiefer in das Thema Thermografie einsteigen möchte, findet hier hilfreiche Informationen und Anlaufstellen.

Publikationen und Literaturhinweise

Für die fachliche Vertiefung empfehle ich folgende Literatur:

- “Thermografie für Gebäude” von Herbert Königstein: Ein Standardwerk für die Bauthermografie mit vielen Praxisbeispielen und Interpretationshilfen.

- “Leitfaden Infrarot-Thermografie für die Bauwerksdiagnostik” vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik: Eine wissenschaftlich fundierte, aber praxisorientierte Einführung.

- “Thermografie – Grundlagen und Anwendungen” von FLIR Systems: Obwohl vom Kamerahersteller, eine sehr gute und objektive Einführung in die physikalischen Grundlagen und praktischen Anwendungen.

Für aktuelle Entwicklungen und den fachlichen Austausch sind folgende Ressourcen wertvoll:

- Die Website des Bundesverbands für Angewandte Thermografie (VATh): www.vath.de

- Das Informationsportal der Deutschen Energie-Agentur (dena): www.dena.de

- Fachzeitschriften wie “Bauphysik” oder “Der Bausachverständige”

Darüber hinaus bieten viele Hersteller von Wärmebildkameras kostenlose Webinare und Schulungsmaterialien an. Besonders die Anwendungsvideos von FLIR, Testo und Fluke sind oft sehr lehrreich.

Neben den klassischen Publikationen möchte ich auch auf einige spezielle Online-Ressourcen hinweisen:

- Die thermografie-community.de: Ein Forum für den Austausch unter Thermografen

- Der YouTube-Kanal “Thermografie-Praxis”: Viele anschauliche Beispiele aus dem Baubereich

- Die “Wärmebilder-Datenbank” des Instituts für Bauforschung: Eine Sammlung typischer thermografischer Befunde mit Erläuterungen

Mein persönlicher Tipp: Besuchen Sie Fachmessen wie die “BAU” oder “belektro”, wo oft Live-Demonstrationen zur Thermografie angeboten werden. Nichts ist lehrreicher als der direkte Austausch mit erfahrenen Anwendern und die Möglichkeit, verschiedene Kameramodelle selbst auszuprobieren.

Haben Sie alle gefunden, was Sie gesucht haben?

Super, haben Sie noch etwas zu ergänzen?

Was können wir noch verbessern? Helfen Sie uns Ihr Anliegen zu verstehen.

Das könnte Sie auch interessieren