Hydraulischer Abgleich: Für eine effiziente Heizung

Der hydraulische Abgleich ist eine zentrale Maßnahme zur Optimierung von Heizungsanlagen, die in vielen Gebäuden noch nicht umgesetzt wurde. In einem nicht abgeglichenen Heizsystem verteilt sich das Heizwasser ungleichmäßig – nahe gelegene Heizkörper werden zu warm, während entfernte kalt bleiben, was zu einem erhöhten Energieverbrauch führt.

Durch die fachgerechte Einstellung von Thermostatventilen und die Anpassung der Vorlauftemperatur kann ein Einsparpotenzial von bis zu 15 Prozent erreicht werden. Gleichzeitig reduziert sich die benötigte Pumpenleistung der Umwälzpumpe, was zusätzlich Strom spart und die Lebensdauer Ihrer Heizungskomponenten verlängert.

Bei der zunehmenden Verbreitung von Wärmepumpen und Brennwertkesseln wird der hydraulische Abgleich sogar zur Pflicht – das Gebäudeenergiegesetz (GEG) schreibt ihn vor, und Fördermittel vom BAFA oder der KfW sind daran geknüpft.

Das Wichtigste auf einen Blick

- Der hydraulische Abgleich optimiert Heizungsanlagen durch gleichmäßige Wärmeverteilung und kann den Energieverbrauch um bis zu 15% reduzieren.

- Die Maßnahme verbessert den Wohnkomfort durch gleichmäßige Raumtemperaturen, minimiert Fließgeräusche und verlängert die Lebensdauer der Heizungsanlage.

- Seit Oktober 2024 ist der hydraulische Abgleich für Gebäude ab 6 Wohneinheiten gesetzlich vorgeschrieben (GEG), für Neubauten und bei Heizungstausch bereits Pflicht.

- Die Kosten betragen etwa 70-120 Euro pro Heizkörper im Einfamilienhaus, werden aber durch Einsparungen von bis zu 300 Euro jährlich und Fördermittel von BAFA und KfW (bis zu 20%) relativiert.

- Die Durchführung erfordert Fachpersonal, das eine Heizlastberechnung vornimmt und Thermostatventile sowie Vorlauftemperatur optimal einstellt.

Hydraulischer Abgleich: Optimierung Ihrer Heizung

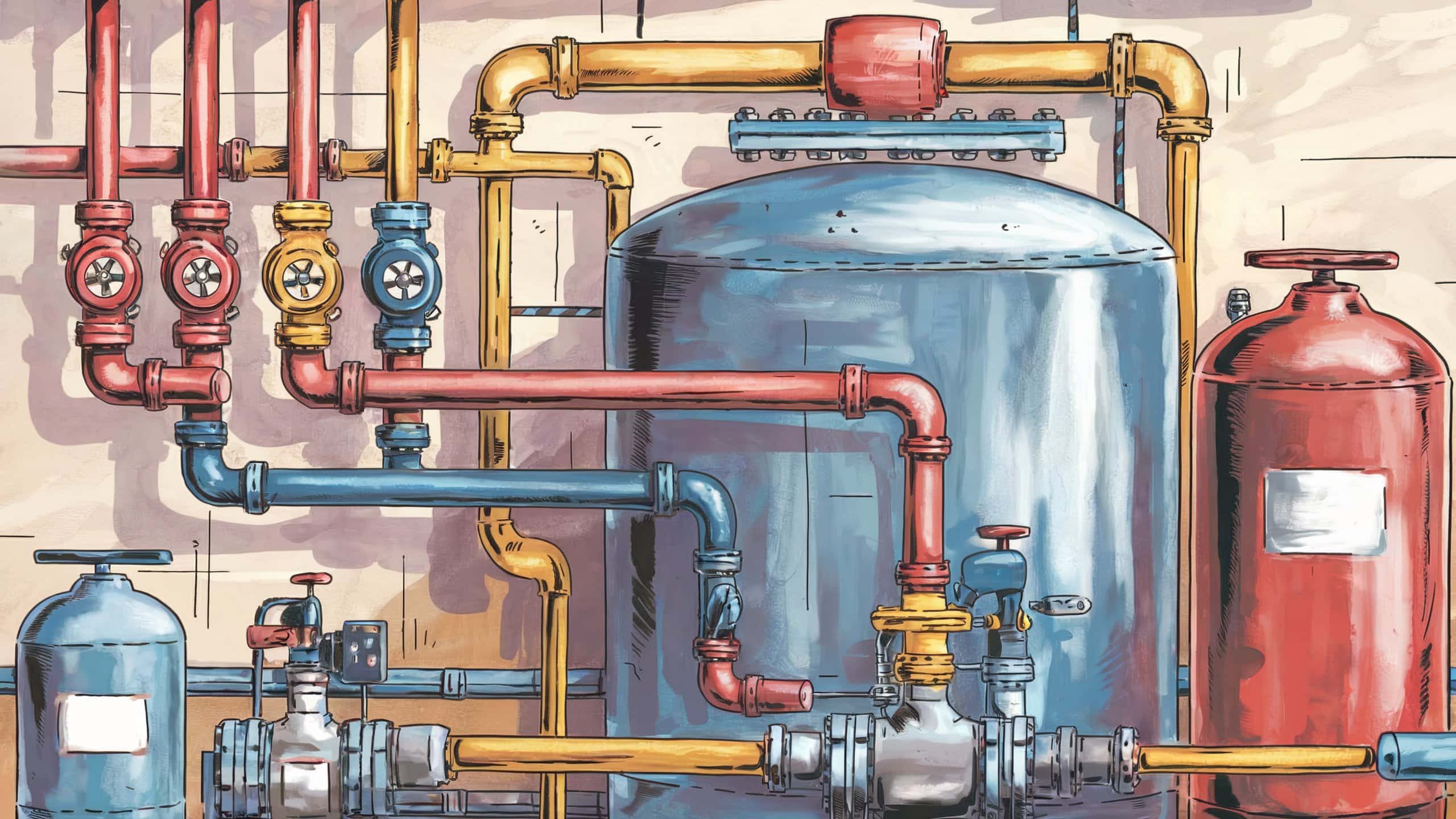

Der hydraulische Abgleich dient als wichtiges Werkzeug zur Optimierung von Heizungsanlagen. Bei dieser Maßnahme stellen wir sicher, dass jeder Heizkörper in Ihrem Gebäude mit der richtigen Menge an Heizwasser versorgt wird – nicht zu viel und nicht zu wenig. Anders gesagt: Der hydraulische Abgleich macht Ihre Heizung effizienter, indem er für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im ganzen Haus sorgt.

Warum ist das so wichtig? Wasser sucht immer den Weg des geringsten Widerstands. Ohne Abgleich würden heizkörpernahe Räume überhitzt, während entfernte Heizkörper kalt bleiben. Manch einer kennt das Problem: Im Wohnzimmer schwitzt man, während’s im Bad trotz aufgedrehtem Thermostat kühl bleibt.

Warum ist der hydraulische Abgleich wichtig?

Die Heizungsanlage ist das Herzstück Ihres Zuhauses, besonders in der kalten Jahreszeit. Ohne hydraulischen Abgleich nimmt das Heizwasser immer den Weg des geringsten Widerstands durch Ihre Heizkreisläufe. Das Ergebnis? Einige Heizkörper werden übermäßig mit Heizwasser versorgt, während andere kaum warmwerden.

Der hydraulische Abgleich stellt sicher, dass jeder einzelne Heizkörper genau die Wassermenge erhält, die er benötigt. Dadurch wird die Wärme gleichmäßig im ganzen Haus verteilt. Dies verbessert nicht nur den Wohnkomfort erheblich, sondern reduziert auch den Energieverbrauch und senkt damit Ihre Heizkosten.

Haben Sie schon mal nervige Geräusche aus Ihren Heizkörpern gehört? Gluckern oder Pfeifen in den Leitungen? Auch diese Probleme werden durch einen hydraulischen Abgleich meist behoben.

Einsparpotenzial von bis zu 15 Prozent

Mit einem korrekt durchgeführten hydraulischen Abgleich können Sie den Energieverbrauch Ihrer Heizung um bis zu 15 Prozent senken. Dies ist kein Marketing-Versprechen, sondern wurde durch verschiedene Studien, unter anderem von co2online, bestätigt.

Ein Rechenbeispiel: Bei jährlichen Heizkosten von 2.000 Euro sind das Einsparungen von bis zu 300 Euro pro Jahr! Kombiniert mit weiteren Maßnahmen zur Heizungsoptimierung, wie dem Austausch einer veralteten Heizungspumpe, können sogar Einsparungen von bis zu 35% erzielt werden.

Die größten Einsparpotenziale ergeben sich dabei bei:

- Älteren Gebäuden mit ungleichmäßiger Wärmeverteilung

- Anlagen mit veralteten Komponenten wie ineffizienten Umwälzpumpen

- Systemen mit zu hoch eingestellter Vorlauftemperatur

Vorteile für Ihre Heizungsanlage

Der Abgleich sorgt nicht nur für Kosteneinsparungen, sondern bietet auch technische Vorteile für Ihre Heizungsanlage. Eine optimal eingestellte Anlage läuft effizienter und schont alle Komponenten – vom Wärmeerzeuger bis zum kleinsten Ventil.

Durch die richtige Einstellung der Thermostatventile und eine angepasste Vorlauftemperatur erreicht jeder Raum die gewünschte Temperatur, ohne dass die Heizungspumpe auf Hochtouren laufen muss. Dies verlängert die Lebensdauer Ihrer gesamten Anlage.

Besonders bei modernen Heizsystemen wie Wärmepumpen oder Brennwertkesseln ist der hydraulische Abgleich unverzichtbar. Diese Wärmeerzeuger arbeiten am effizientesten bei niedrigen Vorlauftemperaturen – genau das wird durch einen Abgleich ermöglicht.

Die verbesserte Wärmeverteilung führt zudem zu einem deutlich gesteigerten Wohnkomfort. Keine kalten Ecken mehr, keine überhitzten Räume – einfach gleichmäßige, angenehme Wärme im ganzen Haus.

Durchführung des hydraulischen Abgleichs

Beim hydraulischen Abgleich geht es um Präzision und Fachwissen. Die Durchführung des hydraulischen Abgleichs sollte deshalb immer einem Fachmann überlassen werden, der sowohl das theoretische Wissen als auch die praktische Erfahrung mitbringt.

Die Maßnahme Schritt für Schritt

Der hydraulische Abgleich erfolgt in mehreren aufeinander aufbauenden Schritten:

- Bestandsaufnahme: Zunächst erfasst der Fachmann alle relevanten Daten Ihres Gebäudes und Ihrer Heizungsanlage.

- Heizlastberechnung: Für jeden Raum wird die benötigte Heizleistung nach DIN EN 12831 berechnet. Hierbei werden Faktoren wie Raumgröße, Dämmstandard und Fensterflächen berücksichtigt.

- Rohrnetzberechnung: Auf Basis der Heizlast für jeden Raum sowie die benötigte Wassermenge wird das komplette Rohrnetz analysiert.

- Einstellung der Komponenten: Anhand der Berechnungen werden alle regelbare Komponenten eingestellt – von Thermostatventilen bis zur Heizungspumpe.

- Überprüfung und Dokumentation: Nach der Einstellung wird die Funktion überprüft und das Ergebnis dokumentiert.

Die gesamte Durchführung nimmt je nach Größe des Hauses zwischen einem halben und mehreren Tagen in Anspruch. Bei Einfamilienhäusern ist der Abgleich meist an einem Tag erledigt.

Verfahren A und B im Vergleich

Beim hydraulischen Abgleich unterscheiden Fachleute zwischen Verfahren A und Verfahren B, die sich hauptsächlich in der Präzision und dem Aufwand unterscheiden.

Verfahren A ist das vereinfachte Verfahren. Hierbei werden Standard-Heizlasten angenommen und keine detaillierten Berechnungen für jeden einzelnen Raum durchgeführt. Die Einstellungen erfolgen nach Erfahrungswerten und Tabellen. Beim Verfahren A wird weniger Zeit für Berechnungen aufgewendet, was es kostengünstiger macht.

Verfahren B dagegen ist deutlich präziser. Es umfasst eine exakte Heizlastberechnung für jeden Raum nach DIN EN 12831. Spezielle Software unterstützt den Fachmann bei der komplexen Berechnung. Verfahren B gemäß VDZ (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist auch Voraussetzung für die meisten Fördermaßnahmen.

| Kriterium | Verfahren A | Verfahren B |

|---|---|---|

| Heizlastberechnung | Vereinfacht | Exakt nach DIN EN 12831 |

| Aufwand | Gering bis mittel | Hoch |

| Kosten | Niedriger | Höher |

| Förderungsfähig | Meist nicht | Ja |

Abgleich durchgeführt durch Fachpersonal

Der hydraulische Abgleich ist definitiv keine Maßnahme für Heimwerker. Er erfordert fundiertes Fachwissen über Wärmeverteilung, Pumpenleistung, Druckverhältnisse und spezielle Berechnungsmethoden. Zudem ist spezielles Equipment notwendig, um die Einstellungen vorzunehmen und zu überprüfen.

Für die Durchführung kommen in Frage:

- Heizungsinstallateur/SHK-Fachbetriebe

- Energieberater mit entsprechender Zusatzqualifikation

- Spezielle Ingenieur- und Planungsbüros

Achten Sie darauf, dass der beauftragte Fachmann Erfahrung mit hydraulischen Abgleichen hat und über die notwendige Software zur Berechnung verfügt. Die Abnahme des durchgeführten Abgleichs sollte durch eine ordentliche Dokumentation belegt werden. Diese benötigen Sie später auch, falls Sie Fördermittel beantragen möchten.

Wie wird der hydraulische Abgleich berechnet?

Die Berechnung ist das Herzstück des hydraulischen Abgleichs. Sie bildet die Grundlage für alle weiteren Einstellungen und entscheidet über den Erfolg der Maßnahme.

Heizlast und Volumenstrom ermitteln

Zunächst wird die Heizlast für jeden Raum ermittelt. Die Heizlast gibt an, wieviel Wärmeenergie benötigt wird, um einen Raum auf die gewünschte Temperatur zu bringen und zu halten. Die Berechnung erfolgt nach der Norm DIN EN 12831 und berücksichtigt:

- Raumgröße und -höhe

- Dämmeigenschaften der Außenwände, Fenster und Türen

- Lage des Raumes im Gebäude

- Gewünschte Raumtemperatur

Aus der Heizlast leitet sich dann der benötigte Volumenstrom ab – also die Wassermenge, die durch den Heizkörper fließen muss, um die erforderliche Wärmemenge abzugeben. Der Volumenstrom wird in Litern pro Stunde (l/h) angegeben.

Beim Thema hydraulischer Abgleich ist die präzise Berechnung entscheidend. Moderne Software-Tools erleichtern den hydraulischen Abgleich erheblich, da sie komplexe Berechnungen in Sekundenschnelle durchführen können.

Einstellung von Thermostatventilen

Nach der Berechnung der benötigten Wassermengen folgt die Einstellung der Thermostatventile. Diese fungieren als “Wasserhähne” für Ihre Heizkörper und regeln, wieviel Heizwasser durchfließen kann.

Die meisten Thermostatventile haben unter der Kappe eine Einstellmöglichkeit mit Zahlen von 1 bis etwa 8. Diese Zahlen stehen für unterschiedliche Durchflussmengen. Je höher die Zahl, desto mehr Wasser kann durchfließen.

Der Fachmann stellt nun anhand der zuvor berechneten Werte jeden einzelnen Heizkörper ein:

- Heizkörper nahe am Heizkessel bekommen eine niedrigere Einstellung

- Entfernte Heizkörper erhalten eine höhere Einstellung

Damit wird sichergestellt, dass das Wasser nicht mehr den Weg des geringsten Widerstands geht, sondern gleichmäßig verteilt wird – genau das, was der hydraulische Abgleich bezweckt!

Optimierung der Vorlauftemperatur

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Berechnung ist die Bestimmung der optimalen Vorlauftemperatur. Die Vorlauftemperatur bezeichnet die Temperatur des Wassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern fließt.

Viele ältere Anlagen laufen mit unnötig hohen Vorlauftemperaturen von 70°C oder mehr. Nach einem hydraulischen Abgleich kann diese Temperatur oft deutlich abgesenkt werden – manchmal bis auf 50°C oder weniger. Das spart Energie und schont die Umwelt.

Die Absenkung der Vorlauftemperatur erhöht zudem den Wirkungsgrad moderner Heizsysteme. Besonders Wärmepumpen und Brennwertkessel profitieren von niedrigeren Temperaturen im Heizkreislauf. Jedes Grad weniger Vorlauftemperatur spart etwa 1-2% Energie!

Was kostet ein hydraulischer Abgleich?

Eine der häufigsten Fragen zum Thema: Was kostet ein hydraulischer Abgleich? Die Kosten variieren je nach Gebäudegröße, Komplexität der Anlage und gewähltem Verfahren.

Kostenfaktoren im Überblick

Die Kosten eines hydraulischen Abgleichs setzen sich aus mehreren Komponenten zusammen:

Arbeitszeit: Der größte Kostenfaktor ist die Arbeitszeit des Fachmanns für Berechnung, Einstellung und Dokumentation.

Materialkosten: Gegebenenfalls müssen Thermostatventile ausgetauscht oder voreinstellbare Ventile nachgerüstet werden.

Verfahren: Das präzisere Verfahren B ist aufgrund des höheren Aufwands teurer als das vereinfachte Verfahren A.

Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit etwa 10 Heizkörpern können Sie mit folgenden Kosten rechnen:

- Verfahren A: ca. 500-800 Euro

- Verfahren B: ca. 800-1.200 Euro

Bei Mehrfamilienhäusern mit vielen Wohneinheiten liegen die Kosten entsprechend höher, wobei der Preis pro Heizkörper meist zwischen 70 und 120 Euro liegt.

Amortisation und Einsparung

Die gute Nachricht: Die Investition in einen hydraulischen Abgleich rechnet sich oft innerhalb weniger Jahre. Durch die Einsparung von bis zu 15 Prozent bei den Heizkosten amortisieren sich die Ausgaben meist innerhalb von 3-5 Jahren.

Ein Beispiel: Bei Heizkosten von 2.000 Euro jährlich und einer Einsparung von 15% (= 300 Euro) würde sich ein Abgleich für 900 Euro nach drei Jahren amortisieren. Danach sparen Sie Jahr für Jahr!

Noch besser wird die Bilanz, wenn Sie die verfügbaren Fördermittel nutzen. Diese können die Amortisationszeit auf unter zwei Jahre reduzieren. Der hydraulische Abgleich ist also nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für Ihren Geldbeutel.

Fördermittel von BAFA und KfW

Die gute Nachricht: Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich werden staatlich gefördert! Sowohl das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) als auch die KfW-Bank bieten attraktive Förderprogramme.

Das BAFA fördert im Rahmen der “Heizungsoptimierung” einzelne Maßnahmen wie den hydraulischen Abgleich mit bis zu 20% der förderfähigen Kosten. Die Förderung kann online beantragt werden und steht sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen offen.

Die KfW bietet ebenfalls Programme, bei denen der hydraulische Abgleich als Teil eines größeren Sanierungspakets gefördert wird. Hier sind sogar noch höhere Fördersätze möglich.

Um die Förderung zu erhalten, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der Abgleich muss nach Verfahren B durchgeführt werden

- Die Durchführung muss durch einen Fachbetrieb erfolgen

- Eine ordnungsgemäße Dokumentation muss vorliegen

Tipp: Stellen Sie den Förderantrag immer VOR Beginn der Arbeiten! Nachträgliche Anträge werden in der Regel abgelehnt.

Förderung und gesetzliche Vorgaben (GEG)

Der hydraulische Abgleich ist nicht nur eine sinnvolle Optimierungsmaßnahme, sondern in bestimmten Fällen sogar gesetzlich vorgeschrieben. Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) hat die Anforderungen in den letzten Jahren verschärft.

Pflicht zum hydraulischen Abgleich

Nach dem aktuellen GEG ist der hydraulische Abgleich in folgenden Fällen verpflichtend:

- Bei Neubauten im Rahmen der Erstinstallation der Heizungsanlage

- Bei Austausch des Wärmeerzeugers (z.B. neue Heizung)

- Bei größeren Sanierungen des Heizungssystems

Seit Oktober 2024 gilt zudem: Für Gebäude mit mehr als sechs Wohneinheiten muss ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden. Diese neue Regelung betrifft viele Mehrfamilienhäusern und soll den Energieverbrauch im Gebäudesektor weiter senken.

Die Nichteinhaltung dieser Pflicht kann zu Bußgeldern führen und könnte bei Förderanträgen für erneuerbare Energien Probleme verursachen. Zudem ist der Nachweis eines hydraulischen Abgleichs oft Voraussetzung für andere Fördermaßnahmen wie die Förderung einer neuen Wärmepumpe.

Förderung für Heizungsoptimierung

Der Staat fördert den hydraulischen Abgleich im Rahmen verschiedener Programme. Besonders attraktiv ist das Programm “Heizungsoptimierung” des BAFA.

Förderfähig sind:

- Die Kosten für den hydraulischen Abgleich selbst

- Der Austausch alter Heizungspumpen gegen hocheffiziente Modelle

- Die Installation von Einzelraumtemperaturreglern

- Die optimierte Einstellung der Heizkurve

Die Förderung beträgt bis zu 20% der förderfähigen Kosten, maximal jedoch 25.000 Euro pro Wohneinheit. Besonders vorteilhaft: Die Maßnahmen können einzeln oder als Paket beantragt werden.

Ein hydraulischer Abgleich ist auch oft Voraussetzung, um andere Förderungen zu erhalten – etwa für den Einbau einer neuen Heizung oder einer Wärmepumpe.

Anforderungen für Förderanträge

Um die staatliche Förderung für einen hydraulischen Abgleich zu erhalten, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:

- Fachgerechte Durchführung: Der Abgleich muss nach dem Verfahren B durchgeführt werden, also mit genauer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831.

- Qualifizierter Fachbetrieb: Die Durchführung darf nur durch einen qualifizierten Fachbetrieb erfolgen.

- Dokumentation: Eine ausführliche Dokumentation des Abgleichs muss vorliegen, inkl. aller Berechnungen und Einstellwerte.

- Zeitliche Reihenfolge: Der Förderantrag muss VOR Beginn der Maßnahme beim BAFA oder der KfW eingereicht werden.

- Mindestinvestition: Es gilt meist eine Bagatellgrenze für die minimalen Investitionskosten (bei BAFA aktuell 300 Euro).

Die genauen Anforderungen können sich ändern, daher empfehlen wir, vor Antragstellung die aktuellen Bedingungen auf den Webseiten von BAFA und KfW zu prüfen.

Hydraulischer Abgleich in der Praxis

Der hydraulische Abgleich in der Praxis zeigt oft erstaunliche Ergebnisse. Werfen wir einen Blick auf konkrete Anwendungsfälle und Beispiele.

Einsatz bei Wärmepumpen und Brennwertkesseln

Moderne Wärmeerzeuger wie Wärmepumpen und Brennwertkessel profitieren besonders vom hydraulischen Abgleich. Warum? Sie arbeiten am effizientesten bei niedrigen Vorlauftemperaturen.

Wärmepumpen erreichen ihren höchsten Wirkungsgrad (COP – Coefficient of Performance), wenn sie mit möglichst niedrigen Vorlauftemperaturen arbeiten können. Jedes Grad weniger Vorlauftemperatur verbessert den Wirkungsgrad erheblich und spart Strom. Ein hydraulisch abgeglichenes System ermöglicht genau das: niedrigere Vorlauftemperaturen bei gleichem Wärmekomfort.

Bei Brennwertkesseln ist der Effekt ähnlich. Hier entscheidet die Rücklauftemperatur (also die Temperatur des Wassers, das zum Kessel zurückfließt) über den Brennwerteffekt. Je niedriger diese ist, desto mehr Energie kann aus dem Abgas zurückgewonnen werden. Ein hydraulischer Abgleich sorgt für optimale Betriebsbedingungen.

Ich erinnere mich an einen Fall aus meiner Praxis: Bei einem Kunden mit einer neuen Wärmepumpe konnten wir durch den hydraulischen Abgleich die Vorlauftemperatur um fast 8°C senken. Das hat den Stromverbrauch um über 20% reduziert!

Beispiele aus Ein- und Mehrfamilienhäusern

Die Auswirkungen eines hydraulischen Abgleichs unterscheiden sich je nach Gebäudetyp und Alter der Heizungsanlage.

In Einfamilienhäusern zeigt sich der Effekt besonders deutlich bei älteren Gebäuden. Hier ein typisches Beispiel:

- Familie Müller in einem 30 Jahre alten Einfamilienhaus

- Vor dem Abgleich: ungleichmäßige Wärmeverteilung, hohe Heizkosten

- Nach dem Abgleich: Energieeinsparung von 13%, gleichmäßige Wärme in allen Räumen

In Mehrfamilienhäusern sind die Herausforderungen oft komplexer, aber die Einsparungen können prozentual sogar höher ausfallen:

- Wohnanlage mit 12 Wohneinheiten, Baujahr 1985

- Probleme: obere Etagen zu kalt, Erdgeschoss überheizt

- Nach hydraulischem Abgleich: Einsparung von 17% bei den Heizkosten, deutlich besserer Wohnkomfort

Besonders effektiv ist der Abgleich, wenn er mit anderen Maßnahmen kombiniert wird, wie dem Austausch der Heizungspumpe oder der Installation einer modernen Regelung.

Hydraulische Optimierung in Bestandsgebäuden

Gerade in älteren Bestandsgebäuden bietet die hydraulische Optimierung enormes Potenzial. Hier treffen wir oft auf gewachsene Strukturen: Anbauten wurden errichtet, einzelne Heizkörper ausgetauscht oder Fußbodenheizungen nachgerüstet.

Bei der Optimierung in Bestandsgebäuden gehen wir typischerweise in mehreren Schritten vor:

- Analyse des Ist-Zustands: Wir erfassen alle Komponenten, vom Heizkessel bis zum letzten Heizkörper.

- Schwachstellenanalyse: Wo genau liegen die Probleme im System?

- Berechnung: Ermittlung des tatsächlichen Wärmebedarfs und der optimalen Einstellungen.

- Umsetzung: Anpassung aller Komponenten und Einstellungen.

- Nachkontrolle: Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen.

Ein wichtiger Aspekt ist die Dokumentation der durchgeführten Arbeiten – nicht nur für eventuelle Förderanträge, sondern auch für spätere Wartungsarbeiten oder Erweiterungen des Systems.

Bei der hydraulischen Optimierung zeigt sich oft, dass zusätzliche Komponenten wie Differenzdruckregler sinnvoll sein können. Diese halten den Druck im System konstant und erleichtern die präzise Einstellung der einzelnen Heizkörper.

FAQ zum hydraulischen Abgleich

Kann ich den Abgleich selbst durchführen?

Diese Frage höre ich oft. Kurze Antwort: nein. Der hydraulische Abgleich erfordert Fachwissen, spezielle Berechnungen und oft auch Spezialwerkzeug. Die exakte Berechnung der Heizlast nach DIN EN 12831 und die präzise Einstellung aller Komponenten sind für Laien schlicht nicht machbar.

Was Sie selbst tun können: Achten Sie auf Anzeichen, die auf einen fehlenden Abgleich hindeuten:

- Einige Räume werden nicht richtig warm

- Die Heizung macht Geräusche (Gluckern, Rauschen)

- Hohe Heizkosten trotz moderatem Verbrauch

Wenn Sie diese Symptome bemerken, ist es Zeit, einen Fachmann zu kontaktieren. Die Investition in professionelle Hilfe zahlt sich durch die langfristigen Einsparungen aus.

Wie oft ist ein Abgleich notwendig?

Ein einmal korrekt durchgeführter hydraulischer Abgleich bleibt grundsätzlich wirksam, solange sich an der Heizungsanlage nichts ändert. Dennoch gibt es Situationen, in denen ein erneuter Abgleich sinnvoll oder sogar notwendig ist:

- Nach Umbaumaßnahmen am Gebäude (z.B. neue Fenster, Dämmung)

- Bei Änderungen an der Heizungsanlage (z.B. Austausch von Heizkörpern)

- Nach dem Wechsel des Wärmeerzeugers (z.B. von Öl auf Wärmepumpe)

- Bei deutlichen Änderungen der Nutzungsgewohnheiten

- Als gesetzliche Pflicht nach GEG in bestimmten Fällen

Als Faustregel empfehle ich meinen Kunden, alle 10-15 Jahre zu prüfen, ob die Anlage noch optimal eingestellt ist. Bei älteren Anlagen kann auch ein früherer Check sinnvoll sein.

Was passiert ohne hydraulischen Abgleich?

Ohne hydraulischen Abgleich nimmt das Heizwasser immer den Weg des geringsten Widerstands. Das führt zu verschiedenen negativen Effekten:

- Ungleichmäßige Wärmeverteilung: Heizkörper nahe am Kessel werden übermäßig heiß, entfernte bleiben kalt.

- Höherer Energieverbrauch: Um auch in den entfernten Räumen ausreichend Wärme zu haben, wird die Vorlauftemperatur erhöht oder die Pumpenleistung hochgedreht.

- Geräuschentwicklung: In überversorgten Heizkörpern kann es zu störenden Fließgeräuschen kommen.

- Verschleiß der Anlage: Die Heizungspumpe arbeitet unnötig hart, was zu einem vorzeitigen Verschleiß führen kann.

- Komforteinbußen: Manche Räume werden nie richtig warm, in anderen ist es zu heiß.

Nicht zuletzt bedeutet ein fehlender hydraulischer Abgleich auch verschenktes Geld: Die Mehrkosten durch den erhöhten Energieverbrauch summieren sich über die Jahre zu beträchtlichen Beträgen.

Ein Beispiel aus meiner Praxis: Bei einem nicht abgeglichenen Mehrfamilienhaus mit 40 Wohneinheiten betrugen die jährlichen Mehrkosten über 3.000 Euro. Der Abgleich hatte sich bereits nach einem Jahr amortisiert!

Denken Sie daran: Der hydraulische Abgleich senkt den Energieverbrauch, reduziert CO2-Emissionen und verbessert den Wohnkomfort erheblich. Eine Investition, die sich mehrfach auszahlt!

Haben Sie alle gefunden, was Sie gesucht haben?

Super, haben Sie noch etwas zu ergänzen?

Was können wir noch verbessern? Helfen Sie uns Ihr Anliegen zu verstehen.

Das könnte Sie auch interessieren